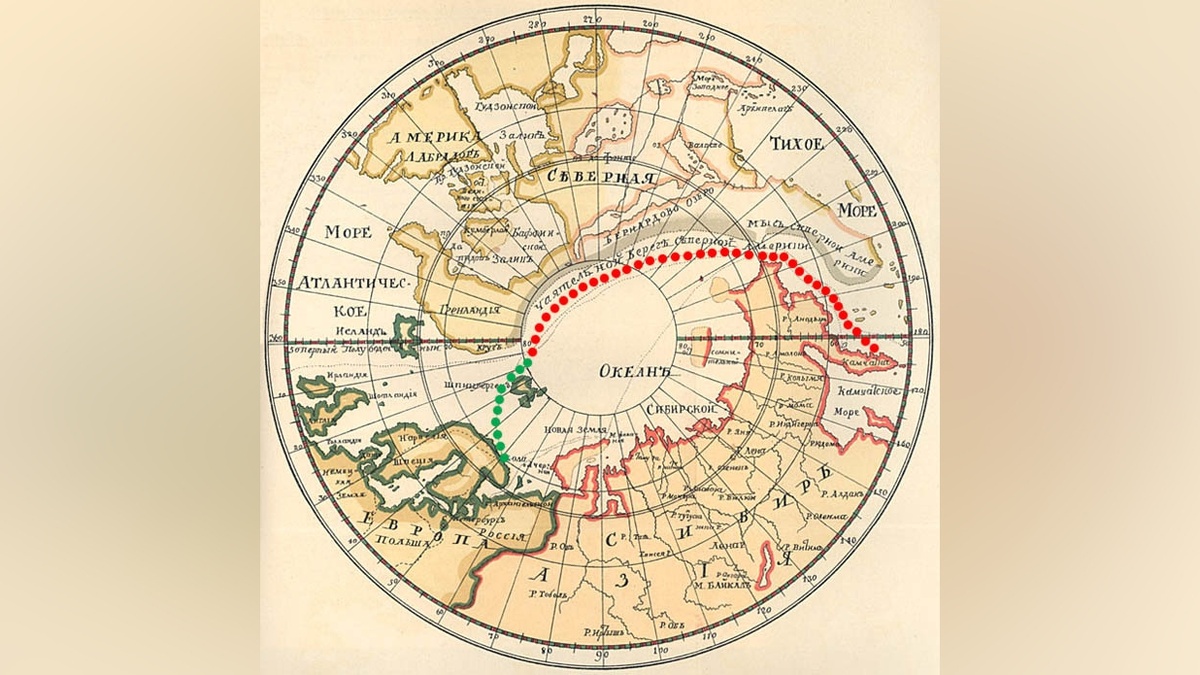

Карта Ломоносова и маршрут экспедиции Чичагова на ней. Зеленым цветом отмечен фактический путьПеро аккуратно и споро вычерчивало контуры островов, наносило береговую линию, подписывало проливы и моря. Михаил Ломоносов был доволен — карта океана вокруг Северного полюса получалась подробной и наглядной. Она иллюстрировала его рукопись, которую он собирался представить на рассмотрение Адмиралтейств-коллегии. А в ней ученый делал неожиданный вывод: достичь восточной оконечности Российской империи можно коротким путем — не вдоль северного берега, а напрямую через Северный Ледовитый океан.

Карта Ломоносова и маршрут экспедиции Чичагова на ней. Зеленым цветом отмечен фактический путьПеро аккуратно и споро вычерчивало контуры островов, наносило береговую линию, подписывало проливы и моря. Михаил Ломоносов был доволен — карта океана вокруг Северного полюса получалась подробной и наглядной. Она иллюстрировала его рукопись, которую он собирался представить на рассмотрение Адмиралтейств-коллегии. А в ней ученый делал неожиданный вывод: достичь восточной оконечности Российской империи можно коротким путем — не вдоль северного берега, а напрямую через Северный Ледовитый океан.

Свое утверждение Ломоносов обосновал, и сделал это так убедительно, что Адмиралтейств-коллегия решила попросить императрицу Екатерину снарядить экспедицию «путем Ломоносова»: от Архангельска на Дальний Восток через Северный полюс.

Сало вместо льдаТакова завязка истории о первой русской полярной экспедиции, которая состоялась в 1764 году. Не погибший в 1914-м Седов был первым русским полярником, не пропавший без вести в 1902-м Эдуард Толль, а военный моряк и будущий адмирал российского флота Василий Чичагов, командир секретной северной экспедиции.

Но перед тем, как рассказать об этом мероприятии, стоит ответить на вопрос: «а с чего, собственно, Михаил Васильевич решил, что Северный Ледовитый океан можно пересечь на простом корабле?»

Моря, окружающие север России, солёные. Если налить воду из них в сосуд, то она начнет замерзать при температуре около двух градусов ниже нуля и образует поначалу соленый непрозрачный лед — сало. Чтобы оно замерзло окончательно, нужна гораздо более низкая температура. Но весь фокус в том, что на просторах «Ледовитого моря» дуют сильные ветры, которые гонят сало по акватории, не давая ему замерзнуть окончательно — в этом был убежден ученый.

Но позвольте, а как же льды около северного побережья России? А по поводу их Ломоносов делает вывод: «Ледяные поля, или стамухи, берут свое начало в устьях больших рек, вытекающих из России в Ледовитое море».

На самом-то деле в природе образование льда происходит иначе, чем в лабораторной склянке. Вначале он действительно содержит капсулы рассола, но с понижением температуры они выдавливаются и стекают по льду как капли воды по жирной сковороде. Таким образом морской лед становится крепким, пресным и прозрачным.

Ломоносову можно простить такую ошибку — физику образования полярных льдов изучили много позднее после него. Так что и он сам, и ученые-географы пребывали в убеждении, что самый центр «Ледовитого моря» свободен от льда, следовательно, доступен для судоходства.

Секретный указПроверить это выпало 38-летнему Василию Чичагову — помощнику главного командира Архангельского порта. Целью его секретной экспедиции было пройти от Архангельска на Дальний Восток маршрутом Ломоносова.

Но почему секретной? Тут такая история. В феврале 1764 года Екатерина II получила реляцию от сибирского губернатора об открытии посадским Глотовым и казаком Пономаревым двух островов в Алеутском архипелаге и приведении их жителей в российское подданство. Только вот оказия: в реляции говорилось, что моряки обнаружили на берегу «выкинутое иностранное судно», а аборигены имели при себе зеркала и чернильницы. Получается, здесь уже бывали иностранцы, значит, нужно было спешить с освоением островов, пока они не попали в чужие руки.

Поэтому в 1764 году на Алеуты была снаряжена секретная экспедиция лейтенанта Петра Креницына. Она должна была прибыть в Охотск сухим путем, построить суда, достичь Алеутской гряды и основать там русскую факторию. Секретность мероприятия оправдывалась тем, чтобы о нем не узнали иностранные державы и не попытались застолбить новые территории вперед России.

Вот и вторая экспедиция тоже получила секретный статус — указ о ней держали в тайне даже от сенаторов. По плану три корабля под командованием Чичагова должны были достичь Камчатки на год раньше Криницына, описать побережье и привести в подданство местных жителей. А потом объединившись, двум отрядам надлежало описать и освоить Алеутскую гряду и северо-западный берег Америки.

Хмель, горчица и морошкаКорабли для Чичагова строили на совесть, а экспедицию готовили тщательно и денег на нее не жалели. Во-первых, суда поверх обычной обшивки укрепили сосновыми досками. Во-вторых, укомплектовали их разнообразным провиантом, включая 150 ведер водки сосновой, 10 пудов мёда, 46 фунтов хрена, 10 фунтов горчицы, 3,5 пуда хмеля, 6 четвертей лука и 46 ушатов морошки. В-третьих, утеплили команду, пошив овчинные шубы, треухи, меховое нижнее белье, бахилы и рукавицы. И, в-четвертых, вооружили Чичагова так, что он мог оказать сопротивление любому вражескому боевому кораблю, а то и двум.

Не отставали и ученые. Ломоносов разработал обширную «Примерную инструкцию», где ставил задачи исследования берега, измерения глубин, наблюдения за ходом льдов, составления сводок погоды, забора проб морской воды. Академик Румовский написал руководство «Как находить длину места посредством луны». А вице-адмирал Нагаев составил для капитанов «Наставление мореплавателям» для правильного ведения морской съемки.

Забегая вперед — Чичагов добросовестно выполнял все замеры, отбирал пробы, вел съемку попадавшихся островов, проводил метео- и астрономические наблюдения, тщательно всё документировал. И в итоге его экспедиция принесла науке больше, чем все русские походы до того.

Ледяные походыСегодня трудно даже вообразить, насколько опасной была эта миссия — рейд в полную неизвестность. 1 сентября 1764 года три корабля, названные по именам их капитанов «Чичагов», «Бабаев» и «Панов» (такой чести, к слову, в ту пору не удостаивался ни один капитан в мире) вышли из Архангельска и обогнув Кольский полуостров, встали на зимовку в Екатерининской гавани (на ее берегу сейчас стоит закрытый город Полярный).

В мае следующего года корабли двинулись дальше на запад, и достигнув норвежского мыса Нордкин — самой северной континентальной точки Европы, повернули на север, взяв курс на Шпицберген. До западной части архипелага Чичагов добрался в конце июля. И на этом всё — дальше лежали тяжелые льды. Расчет на то, что ветер «проложит» дорогу кораблям, отгоняя льдины, и можно будет лавировать по разводьям, — не оправдался. А рисковать кораблями Чичагов не стал.

Он развернулся в обратный путь. В Адмиралтейств-коллегии результатами экспедиции были недовольны. К сожалению, самого Ломоносова уже не было в живых, он ушел из жизни 15 апреля 1765 года, так и не дождавшись результатов миссии Чичагова. Но академики и морские офицеры продолжали верить в постулаты ученого об открытой воде и уверяли императрицу, что Чичагову нужно было проявить решительность и настойчивость.

Что ж настойчивость так настойчивость — в 1766 году Василий Яковлевич тем же составом отправился прежним маршрутом. Корабли подремонтировали, обив железом по контуру носов для схваток со льдами, пополнили запасы провианта, укомплектовали штат. В начале мая три судна вышли из порта Кола и взяли курс на Шпицберген (Грумант, как его тогда называли русские моряки). В конце месяца они достигли точки, где год назад льды их не пустили дальше на север. Погода стояла наипротивнейшая: держались туманы, дул холодный ветер, шли непрерывные дожди, сменяющиеся снегопадами. От этого такелаж на кораблях обледенел, и они с трудом продвигались намеченным маршрутом.

Но берегов Гренландии экспедиция так и не достигла, вновь попав в непроходимые льды. Помыкавшись несколько дней в поисках прохода между ними, Чичагов принял решение возвращаться к Шпицбергену, чтобы переждать там непогоду. В коне июня он предпринял вторую попытку — в этот раз вокруг архипелага. 16 июля мореплаватели достигли северной оконечности Груманта. А там, в нескольких морских милях на север, куда хватало обзора подзорной трубы, лежали льды. Сплошные, тяжелые и безнадежно большие.

Выход был один — поворачивать домой, что Чичагов и сделал. Несмотря на уверенность Ломоносова и академиков, прохода к полюсу не было, и об этом капитан рапортовал по прибытию:

Итак, за неизмеримым количеством льда во всё время нашего плавания, как Гренландского берега, так и сквозь льды проходу не усмотрено, и по всем видимым нами обстоятельствам северный проход, за непреодолимыми препятствиями от льдов, невозможен.

Знают даже в АфрикеВот так закончилась первая русская полярная экспедиция. Да и не могло быть иного исхода у затеи пересечь Северный Ледовитый океан. Первое успешное высокоширотное плавание в этих местах состоялось лишь в 1896 году (Фритьоф Нансен), а первым надводным судном на Северном полюсе стал наш ледокол «Арктика» в 1977 году. Так что у Чичагова с его пусть даже укрепленными кораблями не было ни малейшего шанса.

Вроде бы результат неутешительный и Ломоносов допустил ошибку. Но сделано-то было для науки немало. Именно Чичагову и его соратникам первым удалось провести исследование высокоширотных районов Арктики и особенно Шпицбергена, берега которого моряки тщательно изучили. Это Чичагов первым провел гидрографические и метеорологические наблюдения и подтвердил теоретически открытый Ломоносовым закон дрейфа арктических льдов с востока на запад.

Сегодня имя Чичагова у нас вспоминают лишь любители истории в связи с событиями на реке Березине, когда адмирал, поддавшись на уловку Наполеона, упустил его и позволил беспрепятственно форсировать реку. Но это не тот Чичагов, это сын Василия Яковлевича. А он сам, тоже получив чин адмирала, потом славно послужил Отечеству, участвуя в Русско-шведской войне.

Полярный первопроходец не забыт. Имя Василия Чичагова носят горы и острова на Аляске, острова на Новой Земле, мысы и заливы в Тихом и Северном Ледовитом океанах и набережная в Выборге. Он даже непостижимым образом попал на марки африканской страны Чад. И память о его полярной экспедиции не забылась, ей посвящено много публицистических материалов. Пусть и эта скромная статья внесет свой вклад в доблестную историю освоения Севера, в которой очень много славных страниц.

Источник